目次

-

スマホ使用時間の制限がもたらす驚くべき効果

-

なぜ「1日2時間ルール」が理想なのか

-

睡眠と集中力の質を高めるための具体的な対策

-

家族で協力してスマホ使用を管理する方法

-

制限ルールを習慣化するためのヒント

スマホ使用時間の制限がもたらす驚くべき効果

スマホを長時間使いすぎると、睡眠不足や集中力の低下、さらには感情の不安定化といった問題が生じやすくなります。一方で、使用時間をしっかり制限することで、生活リズムが整い、心身の健康や学力にもプラスの影響が期待されます。スマホを見直すだけで、驚くほど豊かな時間が手に入るのです。

なぜ「1日2時間ルール」が理想なのか

中学生の平均使用時間は約2時間45分。この時間を2時間に制限することで、「使いすぎず・使わなすぎ也」を防ぎ、勉強や睡眠、家族との時間を自然に確保できます。スマホ以外の活動にも十分な余裕が生まれる、バランスの良いラインです。

睡眠と集中力の質を高めるための具体的な対策

就寝前の使用を避ける

ブルーライトは眠気に関わるメラトニンの分泌を妨げ、睡眠の質を低下させます。就寝1〜2時間前のスマホ使用は控えましょう。代わりに読書や静かな音楽で心を落ち着かせるのがおすすめです。

朝のスマホチェックを控える

起きた直後のスマホチェックは脳に強い負荷を与えてしまいます。朝は自然光を浴びる、白湯を飲むなど、ゆっくり脳を起こす習慣を取り入れると、集中しやすくなります。

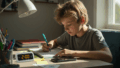

勉強中のスマホは物理的に遠ざける

勉強中はスマホを別室に置いたり、使用時間制限アプリを活用するなど、手の届かない場所に置くことで集中力が持続しやすくなります。

家族で協力してスマホ使用を管理する方法

使用時間を「見える化」する

iPhoneのスクリーンタイムやAndroidのデジタルウェルビーイング機能を活用し、使用状況を家族で共有することで意識が高まりやすくなります。

使用場所と時間帯を限定する

「リビングだけ使用OK」「夜21時以降は禁止」など具体的なルールを設けることで、自然にスマホ使用が減ります。家族で共有ルールを持つことで責任感も高まります。

親も一緒にルールを守る

子どもにだけスマホ制限を求めるのではなく、親も一緒に「食事中はスマホを触らない」といったルールを守ることで、一体感が生まれ、習慣化されやすくなります。

制限ルールを習慣化するためのヒント

-

**月1回の「ルール振り返り会議」**を開き、改善点や成果を家族で共有

-

成功した日には褒める。例えば「今日はよく守れたね!」と声かけするだけで十分です

-

使用時間を細かく区切る(例:朝30分・夜90分に分けるなど)ことで管理しやすくなります