目次

-

スマホの使いすぎが睡眠と集中力に与える影響とは

-

なぜ「スマホ2時間ルール」が改善に効果的なのか

-

睡眠の質を上げるために避けたいスマホ習慣

-

集中力を高めるための時間帯別スマホ管理法

-

家族で守るスマホルールの作り方と継続のコツ

スマホの使いすぎが睡眠と集中力に与える影響とは

スマホを長時間使うことで、脳が覚醒状態になり、眠りにつきにくくなることが科学的にも証明されています。また、SNSや動画の刺激が脳を疲労させ、集中力の持続が困難になるケースも多く見られます。

特に子どもや思春期の学生は、脳が発達段階にあるため、スマホの過剰な使用が心身両面に影響を与える可能性があります。

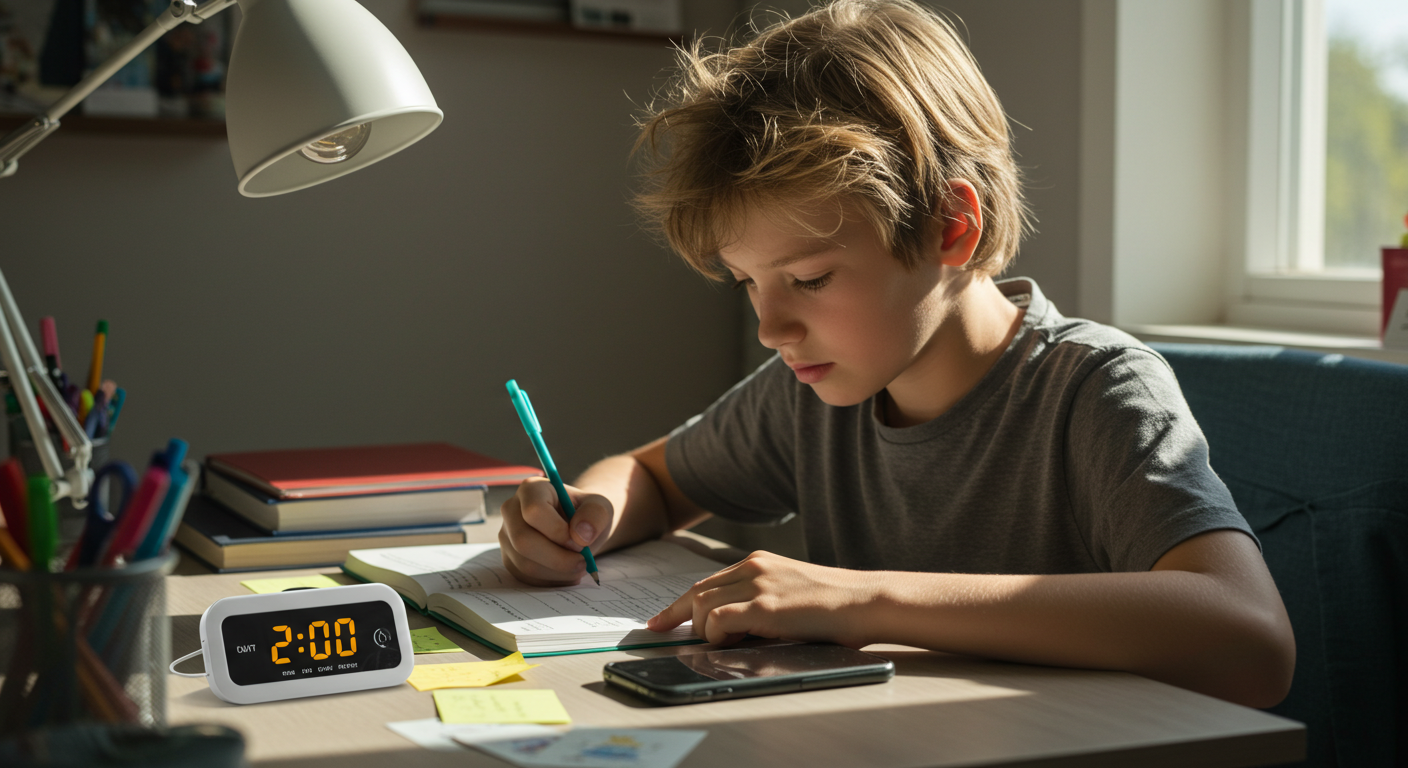

なぜ「スマホ2時間ルール」が改善に効果的なのか

スマホの使用を1日2時間までに制限することで、脳と目の疲労を抑え、睡眠の質が向上するという報告があります。さらに、集中力の持続時間も回復しやすくなるといわれています。

中学生の平均スマホ使用時間は2時間45分とされているため、それよりも短く設定することで、体と心に余裕をもたせることができます。

睡眠の質を上げるために避けたいスマホ習慣

就寝1時間前のスマホ使用

ブルーライトがメラトニンの分泌を妨げ、眠りの質を下げてしまいます。夜9時以降のスマホ使用は控えましょう。

寝る直前のSNSや動画視聴

感情が揺さぶられるコンテンツは脳を興奮させ、寝つきを悪くします。静かな音楽や読書への切り替えがおすすめです。

集中力を高めるための時間帯別スマホ管理法

朝のスマホ使用を控える

起きてすぐのスマホチェックは脳を強制的に情報過多にします。朝は自然光を浴びて、脳をゆっくり起こすことが集中力向上に効果的です。

勉強時間中は「スマホおやすみタイム」

タイマー機能やアプリロックを活用し、勉強時間中はスマホを触れない状態にします。ポモドーロ・テクニックとの併用も効果的です。

家族で守るスマホルールの作り方と継続のコツ

使用時間を「見える化」する

iPhoneのスクリーンタイムや、Androidのファミリーリンクを使って、1日の使用状況を家族で共有することが有効です。

スマホフリータイムを家族で作る

夕食後の1時間など、家族全員でスマホを置く時間を設けると、家族の会話も増え、ルールも守りやすくなります。

定期的なルールの見直し

「今月はよく守れたね」「今週は多めだったね」など、月に一度の振り返りを行うことで、習慣が定着しやすくなります。